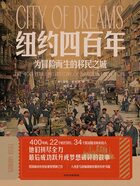

序言

1891年,除夕午夜临近之际,纽约人纷纷涌向下百老汇大街。那里的酒吧几个小时前就已经爆满,来这里饮酒狂欢的人不断往肚子里大口灌着威士忌、热棕榈酒和蛋奶酒,原来他们跑来是要准备冒着严寒参加传统的户外倒计时的。无论男女老幼,无论本地人还是新移民,似乎每个市民都在街上吹着“鱼号”,这是当时人们最喜欢的新年时制造动静的玩意。离半夜12点还剩最后几分钟,成千上万的人从曼哈顿下城的酒吧、褐砂石外墙的联排房和廉租公寓[1]中走出来,赶往两个传统的地点,纽约人世世代代都在那里庆祝这一辞旧迎新的时刻。

市政厅公园汇聚的人最多,这是一块9英亩大小的三角地,位于百老汇街东侧和钱伯斯街南侧之间。当晚在现场的一位《纽约时报》记者写道:“市政厅上飘扬着旗帜,几个小伙子在用花彩装饰光秃秃的树枝,电石灯发出刺眼的光,照亮了人群,人们推挤着,吹着号角,并相互道贺。”当市政厅的时钟指针压到12点时,前门台阶上的乐队奏响了《哥伦比亚万岁》。有位时报记者注意到:“纷繁嘈杂的鱼号顿时沉寂无声。”因为人群要对当时被视为美国“国歌”的歌致敬(直到1931年,因为《哥伦比亚万岁》不再流行,国会才指定《星条旗》为美国的第一首“国歌”)。当乐队演奏这首爱国歌曲的终曲时,人群“爆发出更大的欢呼声。人们喊叫着,乐队演奏着,高架铁路上的火车头则用刺耳的鸣笛表示欢迎,红灯都被点亮了”。

往南仅半英里,数千人聚集在百老汇街和华尔街拐角处的三一教堂周围,参加纽约的另一项传统,即聆听三一教堂著名的鸣钟迎新年。然而,教堂周围“众人吹响的号角”令人震耳欲聋,以至于“听不到‘大汤姆’钟敲12响的巨大声音”。若在平时的夜晚,远在长岛和新泽西都能听到它的钟声。但此时此刻,教堂里乐师演奏的各种音乐完全被醉醺醺的、粗声大嗓欢呼的狂欢者制造的嘈杂声淹没。

内华达号,该船于1891年12月载着安妮·摩尔和她的兄弟们前往纽约。

就在午夜钟声敲响的时候,再往南1英里,17岁的安妮·摩尔(Annie Moore)可能正躺在内华达号(S.S. Nevada)船尾右舷的统舱里,此时该船正停泊在曼哈顿南端的纽约港。在她附近某处躺着她的两个弟弟,15岁的安东尼和12岁的菲利普。摩尔三姐弟都是科克人,正要到纽约投奔父母马修和茱莉娅,当时跟父母同在纽约的还有他们的两个姐姐,21岁的玛丽和19岁的科尼利厄斯。四年前,她们冒险来到美国,住在曼哈顿下城门罗街(Monroe)32号,就在布鲁克林大桥北侧,隔几个街区就会到海边。

内华达号并非豪华班轮。它的船帮很低,船身狭窄,长346英尺,最宽处只有43英尺,在船的中间有一个短的排气烟囱,船头船尾各有一根桅杆,以防发动机熄火时挂帆用。自1869年以来,这艘船一直在跑利物浦至纽约的航线,但途经科克郡的昆士敦,当时蒸汽轮船的数量开始超过横渡大西洋的帆船。内华达号确实是一艘坚固的船。1884年,它与罗马诺号相撞,结果是对方沉到了大西洋底。但到1891年,日子显然好过多了。该船的统舱一度装满了英国、爱尔兰和斯堪的纳维亚的移民,有时单程就能拉1 000多人。但此次行程它只接待了127名乘客,大多数是贫穷的俄罗斯犹太人,为的是逃离沙皇俄国的歧视和迫害。内华达号从爱尔兰出发,一路嘎嘎吱吱地吃力地航行,花了11天的时间才到纽约,而其他船只6天之内就能走完这一航程。1891年,对于那些坐不起更快渡轮的人来说,内华达号就是他们的不二之选。后来,在继续坚持航行了5年之后,船主按废品把它卖掉了。

31日那天很晚的时候,内华达号抵达纽约港,但移民官没法办理业务。因此,安妮及其船友只能无奈地在船上度过除夕夜。头等舱和二等舱的乘客拥有专用或半专用的客舱,他们中大约有20人可能与船长在船上高雅的(尽管很陈旧)餐厅里庆祝了这一时刻,他们喝着纽约著名的牡蛎汤,啧啧有声,并啜饮了香槟。其余的107名乘客则受到限制,要么允许登上甲板,呼吸呼吸新鲜空气,但只能在小范围内活动,要么只能待在船底臭烘烘但又通风不良的统舱里。

经过多年的跨国分居,即将与父母、配偶和其他亲人在纽约团聚,虽目的地近在咫尺,却不得见,对于内华达号上的移民来说,这最后一晚的等待想必很是令人煎熬。他们感受到了周围曼哈顿、布鲁克林和新泽西除夕夜的兴奋,也听到了庆祝活动的喧闹,这些无不加重了这种期盼之情。不难想象,安妮、安东尼和菲利普几乎是彻夜未眠。

当晚,还有一个人难以安然入睡,那就是约翰·韦伯(John B. Weber)上校,而这是有理由的,这位49岁的布法罗人一直野心勃勃。18岁那年,他以列兵的身份加入北方联邦军,21岁生日的前两天就升职为上校,整个内战期间,他都是南北双方最年轻的上校。他也不乏理想主义,因为他在获得晋升时选择的指挥权是很多联邦军官避之不及的,那就是管理从路易斯安那州解放了的黑奴中选拔出的非裔美国人组成的军队。当步兵时,韦伯在里士满郊外的莫尔文高地经历过几场最血腥的战斗,但大难不死,他领导的黑人部队却没有参加过什么战斗,他们驻扎在得克萨斯州,远离主战场。南北战争结束时,韦伯回到了布法罗,参与政治,在国会任过两期议员。1888年,第三次竞选失败后,在一位政治赞助人的支持下,韦伯被任命为纽约港第一位负责移民事务的联邦官员。

韦伯的新职位是1890年春天设立的,当时,处理移民事务的职责变化不定。在纽约立市之后的前两个世纪里,移民没有接受过任何检查。他们无需护照或任何其他文件就可进入并定居英国殖民地或年轻的美国。美国独立战争前后,医生开始登上离市区几英里的移民船,检查乘客是否患有天花、黄热病、斑疹伤寒和始于19世纪的霍乱。患病的移民会被隔离在曼哈顿以南5英里的史泰登岛(Staten Island),直到确认他们不再有传染性疾病或已死亡,在某些情况下,全船乘客都要在那里隔离。但是,除了这种相当粗略的医疗检查外,移民不必满足任何条件。他们可以径直走下船,步入纽约街头,开始在美国的新生活。

纽约移民专员在当时的主要工作是检疫和监督贫困移民的照顾,1855年,他决定在曼哈顿南端的花园城堡(Castle Garden)创建一个移民检查站。革命后,美国曾在此建了防御工事,称为克林顿城堡,而移民检查站就设在幸存的城墙之内,它是一个非常宽敞的室内场所。之所以这样做,并非出于他们想要更好地检查新移民,从而让美国人免受新移民带来的疾病的侵害;相反,花园城堡移民接待中心的建立是为了让移民免受美国人的侵害。每当有船只抵达,码头上就会有一大群拉客的人蜂拥而上,围住头昏脑涨且茫然无措的新移民,抢夺他们的行李,并把他们领到提供膳食的临时寄宿处,而房东通常会漫天要价,如果新移民拒不付款,就扣留行李,以作抵押。当时市区周围有上百个码头,每个码头都有拉客的人,移民专员根本管不过来。因此,他们将花园城堡改造成移民检查站,如此一来,所有拉客的人不得不聚集在一个地方,警察可以更好地监督他们,同时警告移民要抵御诱惑,不要相信他们的承诺。

然而,到了1890年,花园城堡已经容纳不下每天抵达纽约的成千上万的移民了。在那个时代,每艘跨大西洋的轮船可搭载1 000名或更多的乘客,虽然平均每天有5艘船抵达,但在24小时内有10艘船进入港口也不稀罕,在移民“旺季”的4月到6月尤其如此。为了等待与亲人相见,很多移民需要在花园城堡停留一夜或更长的时间,使得该设施的容留能力逼近了极限。

随着美国开始修改其开放政策,另择他地以取代花园城堡的需求越来越迫切。1875年,美国历史上首次实行移民限制,禁止罪犯、妓女和中国的合同工入境;中国的合同工指在抵达美国之前就已经签订了劳动协议,并确定了时兴工资的人。七年后,“白痴”和精神病人等有可能成为政府救济对象的人、所有合同工和华裔劳工都被列入了非法移民的名单。到安妮·摩尔抵达纽约时,国会已经开始禁止乞丐、一夫多妻者及患有“令人厌恶的”或“危险传染病”的人进入国门。随着限制项目的倍增,联邦当局开始怀疑该州的移民检查人员能否胜任这项任务。花园城堡的员工都是因某个政客的提携才得到这份工作的,从移民专员到行李搬运工,概莫能外。此外,到19世纪80年代末,其内部因长期争斗而失和,管理花园城堡的移民专员委员会已经形同虚设。

韦伯是布法罗人,他承认对移民事务一无所知,确切地说,他是于1890年4月开始负责纽约港移民政策的执行的,要知道,单单纽约一个港口接收的新移民就比其他所有港口接收的移民还要多。他立即着手寻找移民检查站的新地点,一个月后,他们选中了当时海军在纽约的火药储存地埃利斯岛。利用垃圾填埋,仅仅用了18个月的时间,他们就将该岛的面积扩大了两倍,并建造了适当的设施。很快,韦伯就宣布埃利斯岛移民检查站将于1892年1月1日开放。在该岛建筑施工的同时,应本杰明·哈里森总统的要求,韦伯花了几个月的时间穿梭于东欧,调研“移民问题”。

元旦黎明刚过,韦伯就登上了曼哈顿南端的一艘小渡船。天空乌云密布,温度低至零下30摄氏度。在岸上时,风刮得不紧,但到了海上,风却疾速掠过水面。汽艇在上午8点左右抵达埃利斯岛,韦伯开始最后一次详细检查这座庞大的新设施,以确保检查人员、翻译、火车票代理、行李搬运工、杂货店员、医生和护士明确自己的岗位职责。韦伯向媒体保证,这座三层的宽敞主楼由长叶松木建造,长400英尺,宽165英尺,四个角都有塔楼,每天可轻松容纳15 000名移民。10点半左右,看到所有员工及受邀的政要和新闻记者都准备好了,上校十分满意,他命令将国旗下降三次,这是预先定好的信号,表明运载移民的第一艘船可以前往埃利斯岛了。

大约一小时前,一艘挂满红、白、蓝彩旗的渡船停靠在内华达号的旁边。在水手们忙着把移民的行李、包和包袱往渡船上搬时,安妮和其他统舱乘客登上了渡船。运载她们的渡船装饰得非常喜庆,开始她们并不知道其中的缘由,但很快乘客们就相互传开了:在停泊纽约港过夜的三艘移民船中,她们乘坐的船被选为纽约新移民登陆点第一艘接受检查的移民船。

倘若登上渡船的是内华达号头等舱和二等舱里的“女士们”和“先生们”,韦伯无疑会授予他们首批下船者的荣誉。但移民官员已经登上内华达号检查过除统舱乘客之外的“包间乘客”。等载着安妮和其他统舱乘客的小渡船一开,驾驶员就开着内华达号沿哈得孙河驶往38号码头,该码头就在曼哈顿西城休斯顿街的南面,那些淑女绅士们在那里可以悠闲地下船。只有统舱旅客才需要踏上埃利斯岛。

安妮·摩尔当时17岁,《纽约时报》形容她是“一个脸颊红润的爱尔兰小女孩”,对于她究竟是如何恰好站到了等候从跳板登上埃利斯岛的队列前的,没人清楚。根据一份报纸的报道,本来排在队伍前面的是一位意大利人,但安妮哭了,估计当时是激动得难以自持,那位意大利人看到以后,就把位置让给了她。还有与此相反的一种说法。约瑟夫·普利策(Joseph Pulitzer)的《世界报》当时还不是一家因新闻水准高而知名的报纸,它的一位记者写道:“一个用围巾在脖子上绕了三四十圈的大个子德国人一只脚踩在跳板上。他即将以第一个踏足埃利斯岛的外国人而闻名。”就在这时,一位叫迈克·蒂尔尼的人喊道:“女士优先!”同时把那个德国人往后拉,又把小安妮往前推。显然,迈克是渡轮上的船工。大多数媒体的报道都提到了没有确定谁站在跳板前端这事,认为韦伯忽视了规定第一个登陆移民的身份这个细节。

不管怎么说,“小”安妮先走下了坡道。在那座庞大的木结构大厦里,韦伯和其他政要立即簇拥着她和她的兄弟们来到一个讲台状的高大办公桌前,等在那里的一位移民官记录了她的姓名、年龄、职业、最后居住的地方及在美国的预定目的地,她则把父母在门罗街的家登记为目的地。韦伯上校作了简短的致辞,欢迎她来到美国,并递给她一枚闪闪发光的10美元金币。圣母玫瑰堂传道团(一个为年轻天主教女性移民提供帮助的组织)的卡拉汉神父随后祝福了她,并给了她一枚银币,“旁边站着的一个人又送了一枚5美元的金币当礼物”。接着,安妮拉着她的兄弟“匆匆来到了岛上的等候室,在那里她找到了父母。登陆之后不到半个小时,她就在去往纽约市区的路上了,准备度过元旦剩下的时间”。

在接下来的62年里,1 500万移民跟随安妮·摩尔的脚步,穿过埃利斯岛的检查室,开始了在美国的新生活。安妮很快就被人遗忘了。

直到1965年,她的名字才再次出现在《纽约时报》的专栏上。当时,总统宣布被遗弃的、破败的埃利斯岛建筑群为“国家圣地”和自由女神像国家历史文物的一部分,就在关于此事的报道中提到了她。12年后,时报记者弗朗西斯·克莱斯在《埃利斯岛的记忆》一文中再次提到了安妮的名字。他说:“如果她还活着,已经100岁了;若是她去世了,那就太遗憾了,再也不会有人听到这个女孩在埃利斯岛之后的故事了。”

摩尔等人的故事似乎已经湮灭,难从历史中觅其踪迹,越来越多的人为此感到遗憾,也就在这种情况下,克莱斯游览了埃利斯岛的遗迹。如其报道所述,政府已经在计划修复该岛的设施,将其改建为一座美国移民博物馆。1976年,亚历克斯·哈里出版了《根》(Roots),描述了作者在将其家族史追溯至非洲方面付出的努力,吸引了大批读者和电视短剧的观众,取得了巨大的成功,从而推动了创建一座移民博物馆的热潮。这一时期“白人族群意识的复兴”同样也发挥了重要作用。自第一次世界大战以来,美国社会一直在鼓励美国人淡化自己的种族传统,要把自己当成“百分之百的美国人”。但到了20世纪70年代,或许是由于冷战关系的缓和,美国人觉得没有必要再淡化,再次开始对自己的族裔背景和移民出身感到自豪。埃利斯岛博物馆于1990年开业便是这些社会大趋势的高潮。

修复埃利斯岛并创建博物馆的组织者呼吁安妮·摩尔的后代主动响应此事。当时,玛格丽特·奥康奈尔·米德尔顿已经72岁,住在图森。她回复说在抵达埃利斯岛后,母亲安妮·摩尔移居到了得克萨斯州的希尔县,嫁给了著名的爱尔兰民族主义者丹尼尔·奥康奈尔的一位后裔,组建了家庭。据米德尔顿说,在安妮的丈夫去世后,她和她的孩子们搬到了新墨西哥州,1923年,在回到得克萨斯看望一个生病的弟弟时,摩尔被沃思堡的有轨电车撞倒身亡。

埃利斯岛建筑群修复后,1988年,在为其中一个家族史展览中心筹款的启动仪式上,米德尔顿夫人向修复委员会赠送了一张10美元纸币,以向韦伯上校在近100年前送给安妮的10美元金币表示敬意。1993年2月,在爱尔兰的科夫(原名昆士敦),安妮和她的兄弟登上内华达号的地方,树起了一尊姐弟三人的青铜像。米德尔顿的家庭成员出席了揭幕式,几个月后,他们也参加了埃利斯岛上的安妮塑像落成仪式。很快,美国历史教科书就都开始增加安妮·摩尔如何跟比她早到的很多移民一样在西部寻求机会的故事。

1993年秋,我带着我在怀俄明大学的学生游览了纽约市的移民历史遗址。在参观埃利斯岛时,我们在安妮的新雕像前停了下来。我给学生讲了她的爱尔兰血统和在得克萨斯州惨死的故事。即使在搬到华盛顿特区任教之后,我仍然和我的学生一起定期参观埃利斯岛和安妮的雕像。

在多次课堂旅行和多次给学生讲安妮·摩尔的故事之后,2004年的一天晚上,我和12岁儿子最好朋友的家人在华盛顿共进晚餐。儿子朋友的母亲杰姬·贾德是美国广播公司的前新闻记者,父亲迈克尔·舒尔曼是投资顾问,他们问起我的工作。我提到了自己想写一本关于纽约移民生活史的书。

舒尔曼问我是否知道谁是第一个登陆埃利斯岛的移民。

我说:“当然是安妮·摩尔了。”

“你知道她怎么样了吗?”

我回答说:“她是在得州被电车撞死的。”

“不是。”他说,“历史书是这么说的,但那不是真的。真正的安妮·摩尔是我的姑婆。她从未离开过纽约。”

我有点怀疑,但他的言之凿凿给我留下了深刻的印象。他相信真相最终会大白于天下。

没过多久就有了结果。在那顿晚餐的几年前,一位名叫梅根·斯莫伦亚克的系谱学家正在制作一部关于移民的历史纪录片,并在美国公共电视服务网(PBS)的电视台播出。她决定核实玛格丽特·奥康奈尔·米德尔顿的故事,作为其安妮·摩尔研究的一部分。调查发现让这位系谱学家感到震惊,虽然米德尔顿的母亲的确名叫安妮·摩尔,但人口普查记录显示她出生在伊利诺伊州,而不是科克郡。人口普查资料往往不准确,但系谱学家所能找到的各种原始资料都表明米德尔顿的母亲生于伊利诺伊州,不可能是埃利斯岛的那位安妮。斯莫伦亚克想方设法利用同样的人口普查记录来了解移民安妮·摩尔的经历,但直到纪录片拍摄结束,她也没有成功。结果,安妮·摩尔的故事被删除了,斯莫伦亚克转而拍摄其他的选题。

跟任何优秀的系谱学家一样,查找不到“真正的”安妮让斯莫伦亚克念念不忘。2006年夏天,她在系谱社区网开出1 000美元的奖金,用于奖励发现埃利斯岛的安妮及其后代命运的人。

对系谱学家来说,后来结婚的年轻女孩最让他们头痛,因为她们在婚后改成了夫姓,如果不知道她们婚后的姓名,就可能永远找不到她们。因此,接受挑战的研究者将注意力集中在安妮的兄弟们身上。几周后,关注斯莫伦亚克博客的人发现了证据,表明20世纪中期住在布鲁克林的菲利普·摩尔就是在内华达号上陪着安妮的那个菲利普。其他记录显示这位菲利普有一个女儿叫安娜,她嫁给了一个叫舒尔曼的人,他们的孩子中有一个叫迈克尔的儿子。在拨错几次电话之后,斯莫伦亚克拨通了与我共进晚餐的迈克尔·舒尔曼的电话。讲起这次电话时,她说:“我一提到‘安妮·摩尔’,他立刻就知道怎么回事了:‘那是我们。’我觉得他们很乐意被人发现。”在斯莫伦亚克将寻找安妮的挑战发布到自己博客的6周后,真正的安妮·摩尔到底怎么样了这个谜就被解开了。

安妮离开埃利斯岛后的真实故事更能揭示一个埃利斯岛移民的典型生活,虽然没有得克萨斯的安妮那么戏剧化,但也同样有趣。像大多数在埃利斯岛接受过检查的人一样,安妮定居纽约,而且跟很多人一样,她在那里度过了一生。和成千上万被吓到、被误导的新移民一样,安妮在埃利斯岛的那次简短采访中撒了谎。她告诉移民官那天是她15岁生日;事实上,“小安妮”已经17岁半了。

安妮、安东尼和菲利普及其父母一起搬去了门罗街一栋五层楼的小公寓里,同住的可能还有他们的哥哥和姐姐。安妮的父亲当时很可能是一名码头工人,1900年的人口普查记录了他的职业,这已经是安妮登岸8年以后的事了。他们家想必生活拮据,因为不久就从还算体面的第七区搬到了毗邻的第四区,那里是伊斯特河上最破败的滨水区,到处都是妓院、水手的寄宿住房、肮脏的廉租公寓和吵闹的酒吧。

也许正是搬到了第四区才让安妮认识了未来的丈夫奥古斯塔斯·约瑟夫·沙耶尔,他的朋友和家人都喊他古斯。沙耶尔的父亲西蒙是来自巴登的德国移民,在巴达维亚街5号开了一家面包店,离摩尔夫妇住的地方只有几个街区。西蒙之所以出名是因为他发明了蛋白杏仁饼干,确切地说,它是现代版的夹心饼干。显然,这并非毫无根据的吹牛。1885年,他为自己的创造申请了专利。

对于一位住在第四区的移民创业者来说,保护一项专利是不可能的,因此,西蒙从来没有将其糖果点心的创新转变成财富。当然,这一事实对西蒙的孩子和他们的机会产生了重大影响。1895年,他19岁的儿子古斯和20岁的安妮结婚,但他们的生活从未稳定,过得也不舒适。在接下来的20年里,安妮生了11个孩子,只有5个活到了成年。当时,婴儿死亡率普遍很高,在滨水的第四区等社区更是如此,但即便在那个时代,失去一半以上的孩子也是很少见的。她后代的死亡证明上列出的疾病不仅表明了他们的死亡原因,也能看出安妮在每一个弱小的生命即将消逝时感受到的痛苦:结核性肺炎引起衰竭、白喉和支气管肺炎、血友病……从口中持续流血、小肠结肠炎24天、慢性心脏瓣膜病,也许最令人难过的是“消瘦症”,它是一种婴儿无法增加体重最后饿死的疾病。伴随这些疾病的是在通风不良、卫生条件差、医疗服务不足的破旧廉租公寓里过的贫穷生活。安妮的母亲总是住在附近,随时可以帮忙(安妮和古斯向来都住在离父母不到三四个街区的地方),但即便如此,一连串疾病和死亡的无情打击肯定让安妮难以忍受。

安妮的弟弟安东尼21岁时在布朗克斯去世,最初被埋在纽约的公共墓地,那是一些买不起墓地之人的安息之地。1907年,安妮55岁的父亲马修因肝硬化死于救济院,也就是纽约医院的穷人病房。1909年1月,安妮54岁的母亲朱莉娅寒热发作,安妮和古斯把她送到纽约的贫民所接受治疗。她康复了,但10年后,她患上了“老年性精神病”(今天我们称其为阿尔茨海默病),家人再次把她送到一家穷人医院,即沃兹岛(Wards Island)的公立医院,她在那里度过了人生最后7年,直到1927年去世,享年70岁。

大约30岁的安妮·摩尔和她其中一个孩子。她生了11个孩子,只有5个活到了成年。

尽管如此,安妮和古斯并不是穷人中最穷的。古斯在富尔顿街市场(Fulton Street Market)做推销员,收入肯定还算不错,至少有时候是这样的。他们设法在布鲁克林的各各他墓园(Calvary Cemetery)买了一块家庭墓地,他们的孩子就葬在那里,只是没有立碑。偶尔他们也能花钱拍全家福。我们知道安妮也不缺吃喝,40多岁时,她就很胖了。1924年,49岁的她死于心力衰竭,想必是由于身体超重。据其家人所说,在她去世时,棺材太大了,楼梯狭窄,无法抬下去,只能走窗户。

令人惋惜的是,安妮没能活到60多岁,也就享受不到她的家庭最终得到的一些好运。1938年,古斯从一位名叫安娜·金茨的神秘女捐助人那里继承了3 000美元。在当时,这笔钱可以让他们享受到相当于今天一笔20万美元遗产带来的“经济地位”。但古斯似乎并没有把大部分遗产花在自己身上。他继续住在他和安妮养大孩子的那幢廉租公寓里,即奥利弗街(Oliver)90号的老居住区。

同样令人遗憾的是,安妮也没能看到她的家族几乎变成了一个典型的纽约移民家庭,而且与来自世界各地的其他移民通婚。安妮与德裔美国人的婚姻在当时被认为是异族婚姻,古斯的父亲西蒙可能是犹太人,在他看来尤其如此。今天,安妮及其弟弟们的后代包括了来自纽约的其他主要移民群体的代表,比如意大利人、东欧犹太人、中国人和多米尼加人。安妮及其两个弟弟是第一批通过埃利斯岛进入美国的移民,并成为典型的纽约人,他们的生活和家庭都与纽约的移民经历密不可分。

安妮·摩尔的故事还有最后一个谜团。事实上,韦伯上校主持埃利斯岛的时间并不长。在埃利斯岛开放11个月后,本杰明·哈里森总统在竞选连任时输给了格罗弗·克利夫兰,新政府任命了一位新站长,韦伯不得不让位。一个世纪后,在埃利斯岛博物馆开放时,韦伯的后人向档案馆捐赠了几十张照片,它们都是在韦伯短暂担任移民专员期间拍摄的。舒尔曼和斯莫伦亚克确信其中一张照片就是1892年1月1日安妮和她两个弟弟在埃利斯岛拍摄的合影,照片显示一个女孩和两个小男孩在离一群移民稍远的地方站着。

有些安妮·摩尔的后代确信这张照片中的主角就是安妮和她的弟弟安东尼和菲利普。该照片是由埃利斯岛第一任移民事务负责人约翰·韦伯上校的家人捐赠给埃利斯岛档案馆的。

埃利斯岛的档案管理员坚持认为这张照片不可能是摩尔姐弟,而是一张移民在巴奇办公楼(Barge Office)里拍的照片。巴奇办公楼位于巴特里公园东侧边缘,从1890年花园城堡关闭,到1892年埃利斯岛检查站开放,那里一直是处理移民事务的场所。但斯莫伦亚克指出,照片背景中与众不同的支撑梁与埃利斯岛大楼原来使用的支撑梁完全吻合。她悬赏1 000美元,只要能证明这张照片不是这姐弟三人,任何人都可以获得奖金,但至今无人领取。舒尔曼说照片中的女孩和他的母亲长得几乎一模一样,而让我感到震惊的是,照片中年长的男孩和舒尔曼的双胞胎儿子安东尼和菲利普惊人地相似。不过,很难想象照片中年龄较小的男孩有12岁,这是菲利普·摩尔的真实年龄,甚至这也解释了爱尔兰人的营养不良。然而,安妮所乘轮船的大副认为菲利普只有9岁,安妮才13岁,因此,《纽约时报》才称她“小”安妮。如果事实证明舒尔曼和斯莫伦亚克是正确的,那么,这张照片总有一天会成为美国历史上的标志性图片之一。

安妮·摩尔的故事是纽约和美国移民传奇的一个缩影。亲人失散,时而重逢。不切实际的期望与残酷的现实发生冲突,既有悲惨的死亡,也有奇迹般的生还和成功的故事。有谎言,有心痛。他们“彼此厌恶,彼此相爱,用一百种不同的语言、一百种不同的方言、一百种不同的宗教表示同意或反对。但彼此生活在一起,只能无奈地慢慢融合。”这是一个世纪前一位移民对纽约经历的描述,400年来,这一特性几乎没有什么改变。

最重要的是,移民怀着梦想而来,梦想着饥饿会成为过去,梦想着拥有权利而不再忍受限制和歧视,梦想着经历了贫穷之后可能会换来生活的安定和机会,即便不是为了自己,至少为自己的子孙创造一个良好的环境。从第一批荷兰移民的抵达,到五点区(Five Points)、下东城和小意大利区的全盛时期,若把纽约移民的故事归纳一下,其特征就是梦想。同样,梦想也主宰着纽约最新移民的生活,无论来自中国还是圭亚那,牙买加或多米尼加,墨西哥或加纳,他们心中都有自己的梦想。纽约移民的故事确实是一个关于梦想的故事。

《纽约四百年》讲述的是从纽约建城至今近400年的移民史。为了充分还原移民们引人入胜的生活故事,同时又能涵盖整个城市丰富多彩的历史,我将叙事重点放在了每个时代最大的移民群体上。因此,《纽约四百年》特别关注美国独立战争前几年的荷兰人,英国人和苏格兰人,19世纪的爱尔兰和德国移民,20世纪初的意大利和东欧犹太人,以及20世纪末和21世纪初来自中国和加勒比地区的移民。希腊、印度等移民群体虽显而易见,但从未成为纽约最多的外国出生的人口,因此,对他们的描写未能达到有些读者希望或期望的程度。我还决定把重点放在那些移民涌入纽约最多的时期,以及那些在塑造这座城市的历史和美国人对移民的看法方面特别重要的事件上。结果是,18世纪70年代、19世纪60年代和20世纪10年代的人物和事件占用了大量的篇幅,相比之下,我对19世纪早期和20世纪中期的描述则少很多。

我对近代移民的着墨也较少,而是用较多的章节描述了早期大量涌入的新移民。作为一位历史学家,我特别看重“后见之明”的观点,而且我们离近代的移民太近,无法确定哪些趋势和事件正在起决定作用,哪些很快会被遗忘。此外,近代移民的历史文献也非常少,无法支持我还原当时的人物和事件。他们的剪贴簿、日记和照片几乎还没有从其孙子辈的阁楼搬到档案馆和历史学会。虽有社会学家正在进行当代移民的研究,但他们的作品多为数据和理论,缺乏令人信服的个人讲述,而正是这些故事才使得纽约的移民史丰富而有价值。我可以借鉴新闻报道作为讲述某些近代移民故事的素材,但最后我确信媒体的内容是有限的,仅此而已。否则,《纽约四百年》会像描写过去的移民大潮一样,用同样多的章节描写今天的新移民。但让我感到欣慰的是,再过一代人的时间,历史学家必定能够详细、准确地记录下纽约最新移民的传奇故事,那是又一段非常值得浓墨重彩书写的历史。

[1] 纽约tenements、tenement house或tenement apartments用来表示一个被细分以供廉价出租给移民的建筑,又称“唐楼”。最初是一个大房子的细分,从19世纪40年代开始,纽约专门建造四至六层的公寓楼,每层容纳几户人家。但因过度拥挤且卫生条件极差,实际上已经沦为贫民窟。——译者注(本书脚注非特别注明外,均为译者注)