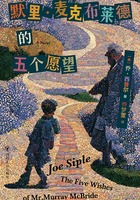

第5章

我在想下午要不要去基顿医生说的那个美术课。是的,我在非常认真地考虑这件事,但光是动脑思考就已经让我疲惫不堪了。因此,我又一次意识到,我真是一把老骨头了。可悲、可怜又孤独——这是基顿医生对我唯一正确的判断。

我不想等到二十二日了。如果这个世界不再需要我,那我也没什么可留恋的。我不知道我为什么坚持了这么久。珍妮去世的第二天我就想停药了,但当时我夹在珍妮和基顿医生中间,不能这么做。现在珍妮已经离开很久了,而基顿医生也总有一天能接受我的死亡。我只想再与她相见,但只要我还在这世上徘徊,这个愿望就无法实现。

所以,我决定去死。问题是,停药和用枪或绳子自杀不一样。我不会用枪或绳子来终结自己的生命,因为这是一种罪过。所以我还是要继续苟且到明天,等着我的身体自己走向死亡。而在此期间,我发现我应该像基顿医生说的那样做些改变。只有这样,我才能问心无愧地离开。所以我没有在家里度过剩下的时间,而是伫立在诊所门口,思考到底该如何度过我人生的最后几小时。

我当然可以选择睡上一觉,然后去那个美术课。但我一直忍不住在想基顿医生说的那些有关年轻人的事情,脑子里有了一些想法。我可以去那些孩子寻找养父母的地方,也就是过去被称作孤儿院的地方做志愿者。不过我只剩下一天的时间,做不成谁的爸爸了。况且,我第一次做爸爸时也并不是很称职。我可以去游乐场看看,这应该还不错,而且是暂时性的工作。但“老色鬼”这个词的出现也是事出有因。要是没有那些过度警惕的家长,我肯定会去。

或许我可以去医院——儿童医院。孩子们的家长都很爱他们,所以我明天不出现也没关系。而且,小患者的家长们一定需要一些帮助。他们偷偷小憩的时候也许会希望有人能来接替他们。过去我眼睛好的时候,很喜欢读书。可惜我从来没有给我的儿子们读过书,但是有时会给孙子们读。那些大大的图画书中的插图都很精美,故事也很有趣。我尤其喜欢孙子们长大之后,我给他们读《秘密花园》(The Secret Garden)和《福尔摩斯》(Sherlock Holmes)的时光,都是纯英文,没有那些新潮的词汇,也没有幼稚的叠词。

不过我是不会进病房的。我宁愿再多熬一百年,也决不进病房。现在的医院有相当不错的休闲区。有些休闲区非常宽敞,书架上摆满了书,墙上还挂了装饰画。珍妮去世前,我在医院里见到过。

我跳上了一辆途经医院的公交车。“跳”这个词可能不太准确。我不明白为什么要把台阶弄得这么高,他们以为坐公交的都是约翰尼·吉[1]吗?我撑着扶手爬到车上的时候差点儿累得没气了。我擦了一下额头,不想让别人看到我流下的汗珠,然后一屁股坐在我看到的第一个空座上。

附近坐了两个十几岁的女孩,说话声音很大,总是打断我的思路。她们甚至还说脏话,这在我那个时代是绝不可能发生的事情。我本想教训她们一顿,但想想还是算了。这是我在地球上的最后一天了,就算世界末日来了我也不在乎。

我试着忽略这两个女生,忽略公交驶过坑坑洼洼的路面时膝盖的刺痛感。你肯定觉得,我交了这么多的税,一路坐车肯定是稳稳当当的。实际上,我却要在公交车上忍受膝盖钻心的疼痛。市议会根本就是烂泥扶不上墙,选出来的都是些什么议会代表啊?!终于到医院了,我直接走进大门,前臂抵住咨询台,努力让自己看起来自在随意,但实际上我已经筋疲力尽了。

“心脏科病房怎么走?”我问咨询台里面的年轻护士。她可能岁数不小了,但还是比我年轻多了。

“心内科病房在六楼。”她看了我一眼,就好像在说,你竟然不知道它已经不叫心脏科病房了吗?

我其实知道,只是不在乎而已。

我坐电梯到六楼的心脏科病房,走进一个房间。墙上挂着一些画,画上是起伏的山脉,书架上塞满了书,和我之前预想的一样。我其实没有什么计划,但我看到屋子最里面有个小男孩,看起来五六岁的样子,正在电视前玩电子游戏。这绝对是我见过的最大的电视,足足有两英尺[2]宽。

小男孩窝在懒人沙发里,腿张开呈“人”字形,看样子好像已经在这儿待了很久了。我慢慢走近,发现他没有在玩游戏,只是身体朝着屏幕而已。他的眼睛和嘴巴都半张着,下巴上还挂着些口水。手里的氧气面罩就在离嘴唇几英寸远的地方,仿佛他在呼吸间进入了梦乡。我本来想,就让他这么睡着吧。但考虑到这是我的最后一天了,得抓紧时间做点什么。

“玩什么呢?”我问道。

他突然惊醒,吸了吸嘴角的口水,然后伸长脖子,用他棕色瞳孔的大眼睛打量我。眼睛很正常,但他身体的其他地方……我想不出一个恰当的词来形容,或许是“干瘪”吧,就像泄了气的轮胎。他的皮肤看起来发青,吸了一口氧气后似乎变白了些,但也可能是因为我眼睛有白内障。他的面容让我感觉他的实际年龄比我想象的要大一些。虽然窝在了懒人沙发里,但还是能看出来他个子很矮。

“哇哦!”他说道。他外表看起来十分虚弱,腿有点浮肿,还有眼袋,但他的声音出乎意料地有活力。我还没来得及反应,他就拿起米白色地毯上的一个塑料遥控器朝我扔了过来。遥控器先是在我胸口弹了一下,然后“啪”的一声掉到地板上。很久很久以前,它还飞在半空的时候就能被我接住,但那已经过了太久了。男孩的视线从地上的遥控器转到我身上:“哥们儿,来吧!一个人玩太没劲了。我需要有人帮我分散外星人的注意力。”

“我不叫‘哥们儿’,”我说,“叫我默里·麦克布莱德先生。”他歪着头,阳光透过病号服的空隙落在他胸前的一条疤痕上。由此我推测出两点:第一,这个孩子对心脏科病房非常熟悉;第二,他的身体一出生就不太好。我慢慢坐到他旁边的那个懒人沙发里,捡起了地上的遥控器。不知道一会儿我该怎么站起来,但船到桥头自然直,一会儿再说。“这是个游戏吗?”我问。

他“噗嗤”一声,就好像我的问题多好笑似的。对,我就是一个喜剧演员。

“全能神和吸血外星人。”他说道,“去年的版本。”

这不像是个答案,至少,我有点不理解这是什么意思。但在过去的这些年里,我锻炼出一项技能——如果遇到不懂的东西,我随便嘟囔几句,这事儿也就这么过去了。虽然最初这会让我觉得我活在这个世上根本没有意义,就算离开了,也根本没人会在意。

好吧,我承认,即使到了现在,我还是会有这种感觉。

我拿起遥控器,试着搞清楚所有的按钮和摇杆。这上面竟然没有掷骰游戏。电视上有动静了,而我只能看着。

“快快快。”男孩小声说。他比我一开始想的要活泼一些。当然,他的体力肯定不止是让他在懒人沙发里流着口水睡觉。

我大概能看出来这是某种搭房子的游戏。男孩操控遥控器上的摇杆,电视上的小人儿随即开始搭棚子之类的东西。金色圆圈和银色旗子从屏幕两端飞出来,然后不知道怎么就落在他的小人儿身上随即消失了。而屏幕里一动不动地站着的那个小人儿,代表的一定是我,因为我和它一样,就在这儿一动不动的。

一个巨大的宇宙飞船从屏幕上方掉落下来的时候,男孩喊得更大声了:“快快快快……耶!快看,那个外星人把你的大脑吸出来了!天!我太爱这个游戏了。”

他的眼睛突然肿了起来,他抓起身边放在地上的氧气面罩,把它卡在嘴上。面罩上的雾气起了又散,重复了几次。这样深呼吸几次后,他的眼睛慢慢恢复正常,面色也红润了一些,而面罩被他扔到了一边,好像是什么无所谓的东西。他又拿起了遥控器继续玩游戏,仿佛刚刚什么都没有发生。

从他吸氧前的反应来看,他刚才的成绩肯定不错。而我的角色,坐在地上,头被掰到了一边,一个看着像外星人的角色在啃它的头发。电视机发出让人毛骨悚然的“咯咯咯”的笑声,接着,我的角色脑袋直接被劈开,里面的脑浆喷射而出,溅了满地。

“你这么小的孩子,不该看这么血腥的东西。”我说。

“我没有看啊,我在玩游戏。”他说道,“而且我都十岁了,不是小孩子了。”

十岁?他个子看起来这么小,我还以为他只有五六岁。他现在动了动,换了个姿势,十岁也还说得过去。但他看起来确实很小,小得几乎不正常。我或许不应该太苛责这样的孩子。

“那,你是怎么玩的?”我问道。

“就建东西啊。”他一边说着一边重新开了一局游戏。

“建东西?你是说房子、教堂和邮局?”

“我的天啊!哥们儿,你是哪个年代穿越过来的?1986年吗?”又叫我哥们儿,我本来想训他一顿,但看到他又在摸索氧气面罩,便没忍心骂他。他眼睛一直盯着屏幕,所以手一直摸不到面罩,总是差了那么几英寸。我靠过去,帮他把手放在面罩上。戴上后他顺畅地喘了几口气,然后又像刚才那样随意一扔。氧气面罩撞到了金属滚轮上架着的氧气罐——就像一个滑轮行李箱——然后弹到了地毯上。“你得建一些防空洞、安全屋,还有方便射击的堡垒。”他说。

“为什么?”

男孩暂停了游戏,把脸埋进手里,然后又把手从脸上拉下来,手指划过了他眼睛周围肿胀的地方。“哥们儿!因为有外星人啊!”

我肯定还是一脸懵懂的样子。因为他现在放下了手里的遥控器,把懒人沙发转过来面向我,表情很严肃,好像要做一场多高深的演讲似的。

“我们是全能神,明白吗?但是我们一开始不是。我们得搭建一些建筑来保证自己的安全,还得囤足够的武器装备,这样外星人进攻的时候,我们就可以反击了。明白了?”

我觉得这简直是小菜一碟:“怎么才能赢?”

“你得建一个可以持续发展的城市,让人口多起来,然后把外星人炸飞。”

“为什么不一开始就把他们炸飞?然后你就可以专心致志地建你的城市了。”

男孩拍了一下自己的额头,说道:“上帝啊!哥们儿,你真的什么都不懂吗?”

“听着,你不能这么和我说话,也不能乱叫主的名字。你父母没教过你要尊重长辈吗?”

不知道是因为提到了他的父母,还是因为我的斥责,男孩的态度瞬间变了。“对不起。”他向我道歉。我们沉默地坐了一会儿。我有点自责,刚刚竟然对一个心脏科病房的病人大喊大叫,而且他连呼吸都很吃力,我实在是太明白那种怎么都喘不上气的感觉了。“妈妈和我说过同样的话,”他说,“要‘尊重长辈’。但这词到底是什么意思?”

不知道他听了多少遍这个完全不懂的词。

“意思是,你要懂礼貌,称呼要正式一些,比如‘先生’。”

他的嘴撇了下来,好像吃到了很酸的东西一样。我猜他不太喜欢“尊重长辈”的真正含义。我知道我要坚定自己的立场,但实在不忍心看他那副难过的表情。他又吸了一口氧,好了,我现在完全动摇了——也许是因为看到他把面罩歪歪扭扭地扣到脸上,直到和脸颊完全贴合,又或许是他吸氧前眼神呆滞的样子。不管是因为什么,我真的忍不住开始心疼这个孩子了。

“你怎么知道外星人什么时候会进攻?”我问。

他耸了耸肩:“你做傻事的时候。”

“比如?”

“比如,花光所有金币去买枪支弹药。外星人要是发现你在囤弹药,会把弹药库炸得连渣都不剩,或者从飞船上下来啃你的脑袋。但有时候,就算你没有做错任何事,他们还是会无缘无故地攻击你。这就很烦人了。你准备好了吗?我们再玩一局?”

我还没回答,他就又重开了一局游戏。这次我胡乱地按了遥控器上的几个按钮,但我的角色还是没动,至少我没看出来它动了。男孩在我旁边小声地笑了起来。

“天啊,哥们儿。”他小声说。

外星人的飞船又来了,很快就杀死了我的角色。男孩整个身体开始有点痉挛似的发抖,他的一举一动都让我担心得不得了。他会伤到自己吗?他还能呼吸吗?电视里,他的角色正和外星人来来回回地对打。就在这时,有人从电梯那边大喊了一声。

“杰森,你可以出院了,走吧。”一个体格健壮、三十来岁的中年男子从电梯里探出身,挡着电梯门。我在原地都能从言语中感受到他中气十足,同时也感受到他的紧张和给人的压迫感,好像开董事会要迟到了似的。“现在,立刻。”这是个命令,体现出他有些许的不成熟。这在现代社会很常见,但我那个年代的人绝不会这样做。他也许是喝醉了。“看起来,你妈妈觉得她的工作比我的更重要……”

电梯门开始发出“哔哔”的响声。我抱有一丝希望,因为男孩还是在玩游戏,一直没有回应他。但这个男人风一般地走过来,在男孩把遥控器高举过头转圈的时候,一把抓住了男孩的衣服。杰森,这个男的刚才好像是这么叫他的。

“好,我走,你先松开我。”杰森说。他爸爸没再管他,杰森也放弃了挣扎,把带滚轮的氧气装置拉到他身后。珍妮以前也用了几周类似的东西,但后来就不得不卧床休养了。她用的是轻松呼吸牌的呼吸机,杰森的这款像是二代产品。

他和他爸爸并排走着,他肩膀很低,像驼背了似的,一个人拖着身后的呼吸机。他爸爸急匆匆地按了电梯的下行按钮,电梯门向两边滑开。他们刚走进电梯,杰森突然喊道:“等一下!爸爸,等等!我忘了点东西!”

“下次再来拿。”电梯门要关了。

杰森上面只穿了一件病号服,下面穿了条运动短裤。他又拉又拽,想从电梯里跑出来。通常情况下,我不赞成孩子和爸爸对着干,但是现在这个情景,我却忍不住打心底里希望杰森赢。我要是能年轻四十岁,肯定会径直走过去把男孩从他爸爸身边带走。也许我作为一个陌生人不应该这么做,甚至这可能是违法的行为。但我这辈子学会了一件事——正确和合法不一定总是画等号的。当人们面临选择的时候,应该做正确的事情。当然,这是一个活了太多年月的人的想法,我可没号召大家这么干。

小男孩的眼睛一直盯着我。好吧,这一点我其实并不确定,反正看样子他是在看我。我以前视力相当好,甚至能看到时速八十五英里的弧线球不停旋转的接缝。但我现在老了,脖子上得时常挂副双焦眼镜。戴上眼镜后,我发现他其实不是在看我,而是在看我附近的什么东西,大概在电视机或懒人沙发的位置。

“求你了,爸爸!”他叫道。电梯门缓缓合拢,他的声音听起来越来越远。

看着眼前发生的这一切,我决定做点什么。但是现在世界发展得太快了,我都还没来得及迈出一步,电梯早就下去了。

下去了也挺好。我刚一站起来,头晕得就像坐过山车一样。我试着坐回懒人沙发里,或者说,倒在里面。很幸运,我软着陆了。我捡起杰森刚才用的遥控器,当时他爸爸正要把他扛走。然后我发现了一张皱巴巴的小纸片,就在他那个懒人沙发的正前方。我突然意识到,他爸爸把他带走的时候,他盯着的不是电视机。刚才他是想回来把这张小纸片拿走。

我在想,要不就把纸片留在这儿吧,说不定他爸爸会回心转意让杰森回来拿东西。又或者,说不定会有清洁工发现这张纸片,而且知道它是杰森的,也知道它对杰森来说很重要。但是万一事情没有这么发展……万一有人以为它是废纸,然后转身扔进垃圾桶了呢?

我的手脚早就不灵活了。我花了整整一分钟的时间才把这张皱巴巴的纸完全展开。这是一张便利贴,背面有黏糊糊的胶,把它一层层展开实在太费劲了。但我还是把它打开了。看了纸上的字,我这颗饱经沧桑的心都要碎了。

在心脏停跳、去见上帝之前,我想做的五件事:

亲一个女孩(亲嘴)

在职业棒球大联盟的体育场打出本垒打

成为超级英雄

给妈妈找个不错的男朋友

会真正的魔法

了不起的杰森·卡什曼留

刚看到这五个愿望的时候,我甚至怀疑他连一个都完不成。我不知道他这个病以后会如何,但从目前的状况看,如果不及时吸氧的话,我觉得他可能坚持不了多久。而且这五个愿望里,似乎只有亲女孩这个是有可能实现的。也许他可以给他妈妈找个男朋友,但感觉这也有点难办。

孩子当然是可以有愿望的。我忍不住想,如果生在同一个时代,我们一定可以成为朋友。小时候,我最会许愿了。虽然我都这么大岁数了,还是记得自己爱许愿。

这些回忆带给我一丝希望。在我魅力四射的青年时期,我总是对未来充满憧憬,感觉一切皆有可能。不只是有可能,而且是确信它一定会发生。我内心深处知道,愿望一定会实现。

因为这个孩子,这么多年来我第一次再度感觉到年轻时那股充满希望、充满无限可能的火花又复燃了。我忍不住地想,至少我发自内心地希望,这张清单上的每一件事,都会因他而成真。

我当即下定决心要帮他实现愿望。我要继续吃药,再坚持一阵子。如果男孩去世前没能完成这些愿望的话,我的内心将永远无法平静。现在,这些不只是他的愿望了,也是我的愿望。

要不是卡在这个懒人沙发里起不来,我肯定会找个电话,立刻告诉基顿医生这个好消息:他最喜欢的百岁老人找到活着的理由了。

注释

[1]约翰尼·吉:John Gee,身高约2.06米,是美国职业棒球大联盟最高的球员。——译者注。

[2]1英尺=0.3048米。